| じゃのめ見聞録 No.69 |

||

「人間生活学科」の未来へ ―「くらし」の発見・再生から― |

||

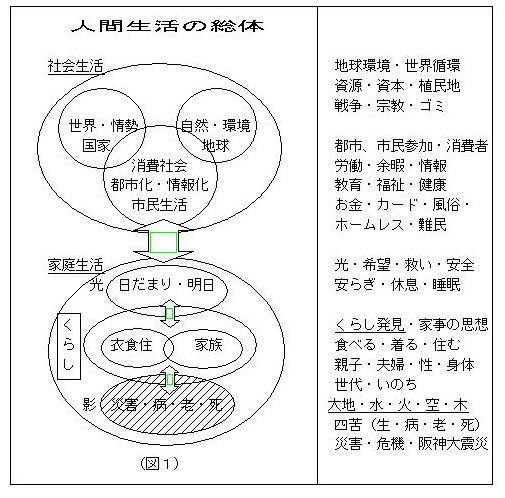

| 2006.6.23 はじめに 1 「くらし」について 2 家族について 3 着ること、食べること、住むこと 4 環境問題としての「衣・食・住」 5 都市と消費生活 6 大地・水・火・空・木 番外として 7 家政学の歴史 8 「人間生活学科」はどういう人材を社会に送り出したいか。 9 人間生活学の総体の図 はじめに 便利で快適な都市型生活に慣れてきている現代人にとって、近年そういう「便利さ」や「快適さ」が「生活」の当たり前の姿としてイメージされてきている。いわゆる「消費型の都市生活」である。日本では1970年代から一般的になり出したこういう豊かな生活は、すでに40年近くの経過をたどってきているのだが、そうした都市型の生活をモデルにした生活観からしだいに忘れられてきているものがある。それを思い起こさせたのは、1995年1月の阪神大震災であった。 阪神大震災の最初の映像や写真で見せつけられたのは、ビルディングや高速道路、民家などの建物の崩壊であった。まさに町が、都市が、崩壊する映像であった。が、実際にすぐにわかってきたことは、建物の崩壊だけではなく、水がない、電気やガスがない、という生活状況だった。1月の寒さの中で、水や電気・ガスがないということは、食べること、煮炊きものをすること、暖まること、トイレをすること、安眠することが、失われるということであった。つまり、人間の生活のもっとも基本的な拠り所(大地・水・火・空・木)が失われるということであった。 神戸・淡路の人たちは、この生活の「基本的な拠り所」を再発見し、再構築してゆくなかで、「復興」という事業を成し遂げていった。近年、関東圏・近畿圏で、さらなる震災の警告がなされる中で、学問的にも、そうした「危機」を組み込んだ生活観を立ち上げてゆく作業が求められている。(世界中で、温暖化・豪雨・地震・津波・ハリケーン・干ばつ・砂漠化などの被害が年々増えてきている)。それはまさに基本となる「くらし」の再発見の試みでもあった。 19世紀からはじまった近代の「家政学」は、過酷な労働と生産の時代をへて、飽食と消費の時代に向かうただ中でゆれうごく「家族」や「家事」を考える学問として形成されていったが、時代は大きな危機に直面するようにして動いてきている。「新しい家政学」が求められる時代が来ているのである。 1 「くらし」について 日本語では、人々の生活をとらえる言葉として、「くらし」という言葉を使ってきた。 「くらし(暮らし)」という言葉は、もともとは「くらし(暗し・闇)」という意味を含んでいる。「暗し」とは、まさに「光がうすくて、ものが見えにくい状態」を表している。そうした「くらく」なるまでの時間を過ごすことを「くらし(暮らし)」と言ってきたのである。つまり「くらし」というイメージの根本には、まさに「暗く」なる「影の部分」のあることがちゃんと意識されてきたのである。 この「くらし」の中の「暗く見えにくくなる部分」「影の部分」というのを、「一日の終わり」のようにだけでイメージするのは違っている。そうではなく、「くらし」とは、人の生涯、つまり「人間の生活全般」としての「くらし」も言っているわけで、そういう「生涯としてのくらし」の中での「暗・影」の部分もふまえてきた。その「生涯のくらし」の「影の部分」は、「四苦八苦」の「四苦」のようなイメージで考えられてきたものである。「四苦」とは、仏教では「生・老・病・死」と言われてきたものであるが、現代の私たちなら、そこに「災害・事故・病気・老い・死」のようなものを想定することができるだろう。そういうものはいつ私たちを襲うかわからない。そうした「四苦」に代表されるようなものが「くらし」が抱える「見えにくい影」の部分である。現代風に言い直すなら「四苦」とは「危機」というふうにいうことができるだろう。 これは勝手な推測の話ではない。古語の「くらし」や「くらす」という言葉は、「くる(暮・晩)」という言葉の変化したものであり、そこから「くるし(苦しい)」という言葉や「くるふ(狂)」という言葉も生まれてきている。「くらし」の中で「暗し」が広がり「四苦」に見舞われると、まさに心は「苦しく」なり、「狂う」ような感じに見舞われることは昔の人はよく理解していたのである。 ところで日本語の「くらし(暮らし)」という言葉の中の「暗し」というイメージに対しては、反対の「あかし」というイメージも意識されてきた。「あかし」とは「明かし」であり、「光をうける状態」である。そのことをふまえると、「くらし」とは、「暗し」へ向かいながら、そののちに「光」に向かうことも意識されていることがわかる。「くらし」を意識する人は、まさに「暗」を意識しつつ、「明」としての「光」を求める生き方をイメージしてきたのである。ここに「消えつつ現れる」という命の不思議な存在を見つめる「くらしの思想」が見えてくる。 こうした「くらし」のもつ、「暗」と「明」つまり「影」と「光」をともに繰り込んだくらし方の発想を「発見」しようとすること、それが「新しい家政学」つまり「危機学としての家政学」「安全学としての家政学」、つまり「人間生活学」の課題であり、そうした「くらしの思想」を意識的に再生しょうとすることが「人間生活学科」の課題となっているのである。 なぜ、最初にこうした「くらし」という言葉のかかえる「暗と明」と「影と光」を指摘するのかというと、そういうものが現代の都市型の消費生活で、大きく忘れられてきているものだと感じるからである。 繰り返していうことになるが、「くらし」の「暗し」は、「明かし」と対になっている。「明かし」に向かわない「暗し」は、根本において「くらし」と言えないからである。人間生活を考える人たちは、この「くらし」の中における「明かし」とは何か、つまり「くらし」の中の「光・陽」についても考えなくてはならない。「光をあびること」「日だまり」を生きることは、「くらし」の中ではもっとも大事なことでもあったからである。古代の賢人や思想家、宗教家は、この「光」について、あるいは「日だまり」についていつも考えようとしてきた。「もっと光を」といって亡くなったのはゲーテであったが、なにもゲーテだけが「光」を求めていたわけではない。「光を浴びない」暮らしにはつらいものがある。そういう意味での「光」とは何か、つまり「くらし」にとっての「光」とは何か、については、「電気」や「電灯」が当たり前になった都市型の生活の中では、決して十分に考えられてきているわけではないのである。 このように「くらし」の中の「暗」は常に「明」と重ねて意識されてきた。もし、生き物の存在が、ただ「暗」である「死」や「消滅」に向かう存在であるだけなら、すべての生き物は「個」の消滅として、つまり「個体」として終わるだけなのだが、事実はそういうふうにはなっていない。つまり一つの個体はつねに別の個体から生まれ、別な個体を生むようにつながってきているからである。必ず「終わる」はずの個体が、そういうふうに「終わる」だけでなく、次に子孫を残す形で「終わる」仕組みを生きてきているのである。それは言い換えると「暗」がかならず、次の状態、つまり「明」を生むような仕組みを生きているということだったのである。「暗」は「明」を「重ね」ている。こうした「重ね」を「性」とか「生殖」とか呼んできたのであるが、そういう「重なりながら分かれている」というあり方が、じつは「家族」というあり方だったのである。 2 家族について 「親」がいて「子」がいるというあり方は、独特な存在の仕方である。この「重なり合った存在」の仕方をうまく説明できる言葉はたぶんないのではないか。「重なりながら分かれている」というあり方を、言葉でいうことは不可能だ。でも「重なりながら分かれる」というあり方を、人々は、いや生き物全般はその生命史の中でくりかえしてきた。私たちは、この「重なりながら分かれる」というあり方の、人間生活独特なあり方に注目しなくてはならない。 大事なところは、この「重なり」と「分かれ」のかねぐわいである。「家族」を「重なり」の部分だけで見ると。夫婦や親子の「一体性」が強調されることになる。古い時代の家族が批判されてきたのは、家族の「一体性」が「家長」や「父親の意向」への一体性にすり替えられてきていたからである。確かに「夫婦」や「親子」は「重なり」を生きてはいるが、「一体化」しているわけではない。どこかでちゃんと「分かれている」からである。 もともとうまく理解しにくいこの「重なりながら分かれている」というあり方が、現代に入ってから、さらにうまく理解できにくくなっている。現代に至る家父長時代の家族批判は、家族としての「重なり」よりか、「個」として「分ける」家族観を広めてきた。その結果、家族に「重なり」を求めることは古くさい時代錯誤のように見なす風潮もでてきている。 確かに核家族になっても、「重なり」の部分だけを重視したら、そこに子どもを親の分身のようにみなす見方が出てきて、命令し、従わせるかつての「家父長」の発想や、「亭主関白」「強権的な父親」の発想が生まれるし、別の形での溺愛したり拘束したりする「マザコン」や「ゴッドマザー」のような母親の発想も生まれてくる。そういうふうな「過剰な重なり」の中で育てられる子どもは窮屈であり、苦痛である。そういう時の「親」は、存在するだけで「凶器」になりうるし、そういう親子の間に殺意が生まれるのも、わからないわけではないところがある。ここ近年家族を巡る血なまぐさい「親殺し」「子殺し」「兄弟殺し」の事件の背後に、そういう意味での家族の「危機」があり、そこに「危機学としての家政学」の求められるものがある。 しかし家族の「重なり」を捨てればうまくゆくのかというとそういうことでもないことはわかっている。逆に家族の中で「分かれ」の部分だけを重視したら、そこはただ「個」の寄り集まりる場にしか見えなくなる。それでは家族は、ただの契約社会のミニチュアのような場になってしまうだけである。 新しい家政学としての「人間生活学」では、改めてこうした「家族」のもつ「重なりながら分かれている」というあり方の現代的な課題を受け止め理解してゆかなくてはならなくなってきている。「家族」の抱える「重なり」と「分かれ」の部分がうまく了解し合る視点の構築が求められている。 3 着ること、食べること、住むこと 従来の「家政学」では、しばしば「衣食住」という言い方で「くらし」の全般を言い表してきた。「衣食住」という言い回しは、なかなか味わい深い言葉である。外国語でこんなふうにくらしを短くいう言葉はないのではないか。かろうじて「食衣住(Food, clothing, and housing)」という言い方があるぐらいだろうか。しかし便利な言葉であるだけに、言葉として「衣食住」と一気に言ってしまうと、この言い回しのもつ大事なニュアンスが失われそうな感じもする。 「くらし」の中で、「衣」とは「着る」ことであり、「食」とは「食べる」ことであり、「住」とは「住む」ことなのであるが、そこには今では忘れられがちになってきているものがある。それは、「衣」や「食」が、他の生き物を利用ー再利用して成り立っている、という側面についてである。たとえば、太古から人々は植物や動物を食べた後、その一部分(獣の皮、木の皮など)を使って「着る」ものを作ってきたし、それを使って「住まい」も作ってきた。「衣・食・住」という聞こえの良い言葉の中に、それが実は他の生き物と深く組み合い、循環し合って形成されてきている姿がある。そのことは「人間生活」の学びの中で何度でも受け止め直ししなければならないところである。 この「衣・食・住」が、他の生き物との組み合い、循環し合うものであることは、そこに、他の生き物との深い「重なり」があるということである。そのことについてはもっと関心が払われるべきなのである。 「着る」ことは、植物や動物を加工して、そこにデザインを加えてきた歴史であるが、別な生き物のもつ色や形を「服」として自分に「重ねる」ことで、「人間存在」の枠組みを広げ、別な自分の存在の仕方を演じることの可能性を作ってきた。そこから「身分の差」や「性差」を作ってきたし、「制服」としての「軍人」なども作りだしてきていた。また一方で、自由を謳歌する芸人たちのユニークな「衣」や「ファッション」は、反体制の有力な起爆力の役目も果たしてきた。「衣」は、「身体」を包むものではなく、つねに「人間の存在の仕方」を包むもの=表現するもの=束縛するもの=解放するものであった。「人間生活」が追求しようとする「衣」の世界の広がり、深みは、そういうところに見いだされてきたし、これからも見いだされてゆくと考えている。 「食べる」ことは、うんと複雑な現象である。「食べる」ことは、基本的は他の生き物を食べることであり、それで自分の飢えを満たし、成長や成熟や世代交代のエレルギーを得、そのことを通して「幸福」を感じる過程である。「食べる」とは、正確に言えば「食べる存在を食べる」ということなのであるが、「食」には、このように他の多くの生き物の「死」と、それをおいしく食べることの「至福」とが入り交じる、まことに矛盾に満ちた複雑な仕組みである。さらに、「食べる」ことを通して「排泄」する仕組みがあり、それもまた他の多くの生き物を支えてきた循環の構造にもなってきた。もちろん「食品学」や「調理学」、「食文化」や「食生活」の学びの必要性は言うまでもないことであるが、こうした研究と「食べる」という仕組みがもつ人間学的な問題、あるいは地球的な規模の問題も、これからはもっと考えてゆかなくてはならない課題である。 「住む」というあり方も、敵や気象の変化から身を守るための「ふせぎ(防ぎ)」や「かこみ」という役目を担っているが、衣服と同じで、どういう風に自分を「かこむ」によって、自分の存在の仕方を演じる可能性がそこに作られてきていた。木と葉と泥でできた「掘っ立て小屋」から、何重もの囲いで囲まれた「宮殿」までの建築物の歴史は、人間存在の演出性、別な自分のイメージをそこに立ち上げ、重ねる演出の歴史でもあった。さらに、本来は「小屋」の外にあった「土(大地)、水、火(光・明かり)、風(大気)、木」などを囲いの中に持ち込む歴史でもあった。それが「台所」と「便所」の取り込みであり、「間取り」という発想を広げる歴史でもあった。「住む」というあり方は、このように世界の基本的な仕組み(土・水・火・空・木)を取り込み、それらと循環しようとする試みであると同時に、人間の存在を過剰に演出する場作りでもあった、ということももっと見直されるべきものである。そのことを考えるためには、住む場=家を持てない人たち(難民や移民、ホームレスなど)へのまなざしが不可欠である。 そういう意味では、「衣」と「食」と「住」は、人間の存在の仕方の多様性を演出するものとして、どこか似ているところがあるわけで、「古い家政学」がそれらを別々な領域と見なしてきたことには批判的でなければならない。問題は、そうした人間の存在の多様な「演出」が、不自然に、不必要に、過剰になり、他の生き物のエネルギーを、不自然に、不必要に、自分のエレルギーに転化させてきた歴史には、もっと批判的に注目してゆかなければならないであろう。 4 環境問題としての「衣・食・住」 「衣・食・住」の問題は、「人間生活」として見直すときに、意外に忘れられている視点がたくさんあることに気がつく。とくに、「循環」として存在している「衣・食・住」の仕組みを忘れると、先進国の「飽食」が、後進国の資源を吸い上げるシステムと連動しており、先進国の「至福性」が、「後進国」の「飢餓性」と循環している仕組みも見えなくなってしまうからである。また「資源」の乱獲は、食材の乱獲、森林伐採、砂漠化、温暖化、気象変動、生態系のゆがみなどを含め、地球規模の環境問題を引き起こしてきている。「環境学としての家政学」が求められてきた理由もそこにあるし、「人間生活学科」の目指す研究分野の一つもそこにある。ここでも「環境」のもつ基本的な風土、「土・水・火・空・木」が見直されなくてはならなくなってきている。 かつての「衣・食・住」の循環の基本にあったものは、それが他の生命体を再利用=リサイクルしているという視点であった。いわゆる有機物のサイクルの世界観である。こういう「くらし」に「危機」が到来しているのは、一つには、化学物質が「衣・食・住」という命の循環の間に入ってきているところに見られる。「生命」が創り出したものではない人工の物質(化学物質)の恩恵を受けてくらしてきている私たちは、それが私たちのくらしを豊かにするだけではなく、生態系にマイナスになるものをも生んできていることにようやく気がつきはじめてきた。つまり、文明は「うまく腐らないもの」を生んできているのである。「腐らない」とは、他の生き物と循環するものにならないという意味である。ここに、今までの循環を生きる生き物にとっての大きな環境問題が出現してきている。 合成物質、化学物質、遺伝子組み換えなどが広がる中で、その中に有害物質化するもの、病気誘発化するものが現れ、「くらし」の「危機」をじわじわ招いてきている。「安全な衣服」「安全な食べ物」「安全な住宅」・・消費者はこういう視点にしだいに敏感になってきている。そうした「安全なくらし」が見直されてゆくのは、「くらし」が生き物の循環でなりたっている視点にたえず立ち返る「人間生活学」によってなのである。 5 都市と消費生活 現代の都市生活、消費生活については、すでに社会学の分野からもさまざまな考察がなされてきている。この場合、都市や消費社会そのものを対象にするというのではなく、そこに暮らす「生活者」を「消費者」という視点でとらえ、その消費者に関わる大事な問題を考えることが緊急の課題になってきている。企業の利益が優先化される市場のなかで、消費者のこうむる不利益には計り知れないものがある。正当な価格の問題はもとより、商品の有害性、欠陥商品、不当表示、誇大広告などの問題、商品購入後の被害、有害物質による健康侵害、環境汚染、安全性の確保、損害賠償などなど、問題は山積みである。 特に情報化社会が進行する中での、電話やインターネットによる相手の見えない中での、詐欺やだましの事件が増えてきている。カード社会での被害や自己破産の現象も増えてきている。こうした「商品ー危機」に対応するためにも、企業ー商品ー消費者の三者のおかれている法的な立場、消費者保護、被害者対策の仕組みを「消費者教育」として早くに教育体制の中に組み込んでゆかなくてはならない。ここに「人間生活学科」の一つの大きな研究領域がある。 6 大地・水・火・空・木 「あたらしい家政学」つまり「人間生活学」は、あらためて世界が「大地・水・火・空・木」の循環構造をもっていることと、それが「くらし」という有機の生き物の循環と組み合っていることを見つめる学問であることに、想いを巡らせておきたい。 番外として 7 家政学の歴史 家政学の歴史は、まさに家事労働との戦い、家事労働の軽減の歴史であった。 「水」と「火」、これを「家」にもたらすことは、「くらし」にかかせないことであり、同時にそれは家族にとって大変過酷な仕事だった。遠くの場所から水を運び、かまどの薪を運んでくること、この過酷な労働を主に引き受けていたのが家畜や女性や子どもたちであった。西洋の階級化された社会では、家族のこの重労働を引き受ける者として、下層階級の召使いや使用人、奴隷の労働力が使われた。つまり、家事労働を軽減するということは、多くの家族以外の労働力をそこに投入するということであった。 そうした「使用人」や「奴隷」を、「家事」から解放するということは、19世紀の「家政学」を創出人たちの大きな願いでもあった。そのためには家事労働を別な者にしてもらうことを考えることであった。誰がしてくれるのか。結果的には、それは「石炭」や「石油」「ガス」の利用と、そこから生まれた「蒸気」や「電化」の発明によってであった。しかし、そうした「蒸気化」「電化」に必要な、石炭や石油・ガスを掘り出すためには、長い間の危険な地底労働、探鉱労働、ダム建設の歴史があり、その資源を求めての激しい植民地の領土拡張の戦争が繰り返されてきた。「家政学」の求めてきた「家事からの解放」は、一方でこうした残酷な戦争や、別な過酷な労働の上で実現されてきたものであることを忘れてはならない。 家事労働を軽減させる道筋のもう一つは「外食化」である。家で煮炊きものをしない、という生活である。そうなると「家事労働」はさらに軽減される。職業をもつ夫婦や家族にとっては、「料理」を考えたり、実施する時間すらが、もてなくなってきている。だから、パックされた食材を解凍するだけの調理や、出前や外食でまかなえるようになったことのなんと便利な生活になってきたことか。都市生活とは、そういう便利な生活をすることなのだと私たちは思わされてきている。しかし、それで良いのだろうかと、問うてきているのが「新しい家政学」つまり「人間生活学」である。暮らしの中で「くらし」が消えてきているのである。他の生き物との循環をありがたく感じる場が失われてきているのである。それでいいのかと問うてきているのが「人間生活学科」である。かつての「家政学」が蓄積してきた「くらしの知恵」を再び見いだし、継承し、「くらし」のない都市型消費生活ではなく、「くらし」のある、他の生き物との循環が意識できる生活を創造してゆかなくてはならないと考えている。 8 「人間生活学科」はどういう人材を社会に送り出したいか 「賢い生活者」を社会に送り出したい。「賢い」という意味は、「くらし」がいかに「世界」と循環しているかをしっかりとイメージできる人という意味である。「くらし」を見失った社会も会社も、「未来」を作ることはできない。企業倫理の方向としては、利益優先型の企業から、地域還元型の企業に、価値観が変化しはじめてきている。そういう流れの中で「企業」としても求めている人材は、「地域」とは何か、「くらし」とは何かについて、しっかりと考えイメージでき、それを企業に提案できる若者たちである。「地域」や「くらし」は、どこかに存在するのではなく、新しく発見されなくてはならないものとしてあるからである。 失われてきた過去の「地域」や「くらし」を後ろ向きに回想するのではない。そうではなくて、来るべき「地域」や「くらし」は、社会や企業とともに新たに創造してゆかなければならないものである。そこには「再発見」する努力がいる。それは、「地域」や「くらし」がスタティックな場所ではなく、「世界」との循環構造を生きるダイナミックな場であるイメージを再発見してゆくプロセスである。「くらしの場」「くらしの力」は、再構築される中でしか現れ得ないものになってきているのである。「人間生活学科」は、そういう「未来のくらし」をイメージし創造してゆける人材を世に送り出したいと考えている。 9 「人間生活学科」総体の図  『日経BPムック「変革する大学」シリーズ 同志社女子大学2006.2007年度版』日経BP企画 2006の中の、「人間生活学科」の記事のための元の原稿 |