| じゃのめ見聞録 No, 37 | ||

「do」って何ですか ー「文型」と「話形」の間を考えるー |

||

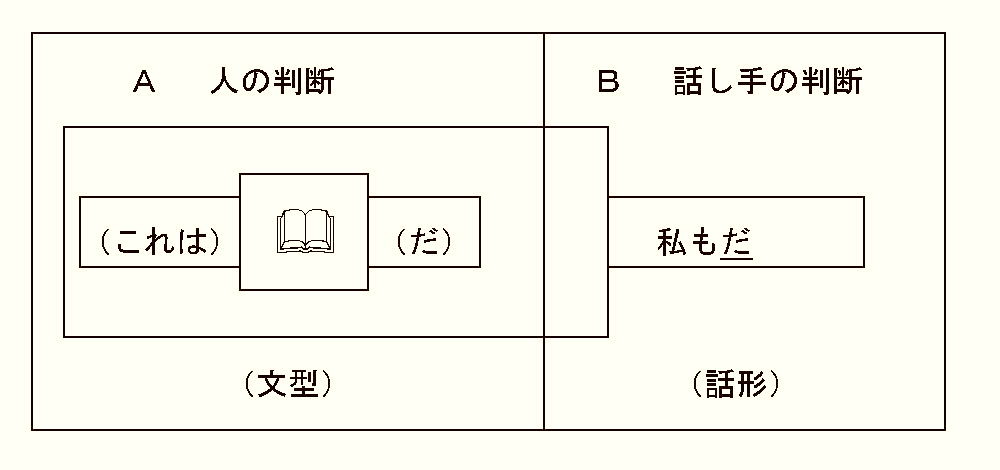

| 2003.10.31 もくじ Ⅰ 「do」を考える基本的な視点について 1 「本」というのは、どういう表現ですか? 2 文型と話形 3 話し手の判断が「うなずき」で表される時 4 「ウッソー」「マジデ」って何ですか? 5 「文型」に組み込まれた「否定」 6 日本語での二つ目の「だ」は、英語での「do」に近いのではないですか? 7 疑問文になぜ「do」がつくんですか? 8 では「This is a book.」の否定や疑問では、なぜ「do」を使わないのですか? Ⅱ 助動詞と呼ばれるものの正体について 1 can、may、must、について 2 「will」「would」の大事さ 3 「get」を助動詞に含める説 4 助動詞という言葉への疑問 中学生の素朴な疑問に、どうしたら答えてあげられるのだろうか。これは、一つの、小さな答え方の試みです。 Ⅰ 「do」を考える基本的な視点について 1 「本」というのは、どういう表現ですか? 何かを見て、それを「本」と私が言う場合、どういうことが起こっているのでしょうか。その中身は、誰かよその人(親や先生や世間など)が「これは本だ」と呼んできたものを、私も本だと呼びます、ということを縮めて言った表現です。みんなが「本」だと呼んでいるものを、私は「ペン」だと言うわけにはゆかないからです。  ですから、本来なら「これは本だ」というのは、「これは本だ(と私も認めるものだ)」というように言わなくてはならないものです。つまり、誰かが断定した「だ」に対して私もそう認めるの「だ」という「だ」を付け加えるわけです。ここでは、ですから、「だ」が二つ付いていることになります。「これは本だだ」というように。(もちろん、日本語の方言の中には、そういう言い回しをするところがあるようですが)。 でもそういう言い方では、断定がダブりますし、無駄な感じがしますから、一般的にはされてきませんでした。ですから、「これは本だ」と言うだけにしているのですが、ここでの「だ」には、二つの場合が考えられます。 一つ目は、「人の判断」の「だ」だけを表現していて、話し手の私の判断は入っていない場合。(この場合は、「話し手の私の判断」の「だ」は省略されていると考えることができます) もう一つは、話し手の私の判断の「だ」がより強調されて全面に出ている場合。(この場合は、「人の判断」の「だ」は省略されていると考えることができます) 。 こうした性格の違う二種類の判断の省略を「■」という記号で表せば、次のように表すことができるでしょうか。 ①「これは本だ■」 ②「これは本■だ」 ②の場合がわかりにくいひとがいるかもしれません。人の判断(A)に対して、話し手の私の判断(B)の出し方を強調する場合は、Aの判断がが省略されてしまう場合のことです。その例は、こういう場合です。ある人が「本」を指して「ノート」だと言い張るのを見て、私が、怒って「これは本だ」と私の意志を強調して言う場合のことです。この場合は、通常の判断は省略しておいて、自分の判断を強調しょうとすることになっています。 2 文型と話形 ややこしいことを、いっているわけではありません。先ほどの、①「これは本だ■」というのは、通常「文型」と呼ばれて、説明されてきたものです。文型は普通、「SVOC」というふうな形で説明されてきたものです。五文型などという説明は、この次元のものなんですね。 私たちは、確かにこういう「文型」を使って、コミュニケーションをするわけですが、「文型」を使うだけならロボットでもできることがわかります。駅の自動切符販売機では、お金を入れると次々に指示をしてくれますね。「行き先のボタンを押してください」「おつりをお取りください」「ありがとうございました」などなどです。 私たちも、決められた「文型」だけを喋るならきっと「お前、ロボットみたいな喋り方をするな」と言われてしまいますでしょう。「文型」はちゃんと間違えずに完璧に喋っているのに、どこか不自然に思われるわけです。どこが不自然に聞こえるのでしょうか。 それは、「文型」を使うときに、そこに話し手のニュアンスを付け加えていないからです。そういう話し手のニュアンスというか意志の表し方を、ここでは「文型」と区別する意味で「話形」といっておけば、私たちは、この「文型」と「話形」をいつも適時に組み合わせて使っていることがわかります。 先ほどの「これは本だ」という「文型」を喋るときに、「話形」が加わると 「これは本だっちゃ」 「これは本だなもし」 「これは本やねんから」 というような言い回しになるでしょう。方言の多くは、そういう地方独特の「話形」のことを言っているわけです。この「だっちゃ」「なもし」「やねんから」と下線を引いた部分が、文型だけでは省略されてしまいます。その省略を■で表せば、「文型」だけでは「これは本だ■」となるわけです。 3 話し手の判断が「うなずき」で表される時 ここで「話形」といっているのは、「話し手の気持(意志)ちを表す表現方法」のことです。この「話し手の気持ち(意志)」が、省略されているのにはっきりわかる場合があります。それはお店でおつりをもらうような場面です。店員さんが「三千円」のおつりを渡すときに、「おつりは三千円です」と言いながら、店員さんは目の前で、一枚ずつ千円札を置いてゆきます(あるいは目の前でゆっくりと数えて見せます)。そのときに、私たちはそこで軽くうなずいています。この時店員さんは何をしているのかというと、ここにお見せしていますものは「千円札」が三枚ですが、あなたさまも、それをお認めになりますね、という確認の作業です。それに対して私たちは、一回一回言葉で受け答しないで、「うなずく」という動作で、そういう自分の「同意の意志」を相手に示すことになっています。それが「おつりは三千円です」という店員さんの言葉の中身です。「三千円」というのは、いかにもそこにあるようで、じつは私たちがそれを認め、同意してゆく意志をださないと、成立してゆかないものなんですね。「これは本です」という場合も同じです。つまり 「これは本です」「これは三千円です」に対して、私たちはつねに 「これは本だ(と私も認めます)」「これは三千円だ(と私も認めます)」 と反応しているわけです。でもそういう「あなたの判断を確かに今受け止めていますよ」という私の意志確認(判断・同意)は、「うなずき」ぐらいにとどめておいて、ふだんは表にはでないもんなんです。その「うなずき」を 「おつりは三千円です■」 と表してきたわけです。普段の「文型」では 「これは本だ■」「これは三千円だ■」 というふうに「人の判断」だけを示して、こちら側の「念を押す意志」を省略しているんですね。相手のいうままをそのまま認める格好にしているわけです。 相手の言っていることにたいした異論がない場合は、こうした「話し手の私の意志」は「うなずき」などですませてしまえるのですが、相手の言っていることに違和感を感じたときは、私たちは違う反応を見せることになります。 4 「ウッソー」「マジデ」って何ですか? 言葉の基本形は、だからまず誰かが何かを「だ」と決めつける「人の断定」と、その判断を受け止めて相手に返す「話し手の話形」との、二つの仕組みの組み合わせに見ることができます。言葉というのは、長い年月をかけて、人々が「これは○○だ」と決めてきたたくさんなもの(断定)の蓄積物です。言葉の多くは、そうして先に作られてきた「たくさんな断定」を、後の人たちが認め、同意し、受けいれる意志を示すことで、成立してきたものです。生活の中では、ですから、いやおうなく「同意」をくり返して覚えてゆかなければならない言葉が山ほどあるわけです。そういう日常の生活では、「同意」はなくてはならないもので、それはもう省略(■)されて当たり前とされるほど、日常茶飯事のこととしてあったものなのです。 でも言葉には、先の人が取り決め、断定してきたものでも、のちの人に受け継がないで消えてしまったり、変更されてしまったりしてきたものもたくさんありました。なぜなのか。それは「人が断定すること」の中に、後の人が「同意」できず「否定」してきたものがあったからです。つまり、言葉は基本的には「断定」からはじまるのですが、それを「話者として否定する仕組み」もちゃんともっていたからです。その「否定」も、実はまたとっても日常的に使われるものだったのです。 たとえばそれは、友達との会話で、友達の言ったことに対して「ウッソー」とか「ホンマかあ」と言って反応する普段の態度によく現れています。「さっき阪神が負けたのよ」、「ウッソー」「マジでぇ」というぐわいです。こういう反応は、どう考えるといいんでしょうか。ここで「さっき阪神が負けたのよ」という「人の言うこと」に対して、この場合の「相手の言い分」には黙ってうなずいて、同意しておけないものを感じて、そこで「相手の判断をいったん受けて」立って、それへの疑問を立ち上げたわけです。それが「ウッソー」「マジでぇ」というリアクションです。 もちろん、なんでもない会話でも、若者は頻繁に、「ウッソー」「マジでぇ」を連発しています。でも、これはおかしな反応ではないんです。日常生活では、友達のしゃべりかけてくる話に対して、自分がどういうふうに「同意」すればいいのか、わからないところが多々起こります。そんなときは、とりあえずは「ウッソー」とか「ほんと」と聞きかえすことで、あなたの「言っていること(断定)」を私はちゃんと受け止めているんですよ、ですからこんなにびっくりしているんですよ、という「フリ」を見せておいて、それで、相手の言い分に「同意」しているように見せかけているところがあるんですね。 5 「文型」に組み込まれた「否定」 こういうふうに見てくると、「これは本だ」という誰かの判断(いまそれを肯定文と言っておきますが)が先にあって、それを別の人が打ち消すところで「否定」という言葉の形が生まれてきていることが見えてきます。ということは、「否定」というのは、もともとは、誰かの判断に対する別な人の判断であって、別々の作業なんですね。それが、「否定文」として整理されていって、「文型」の中に、はじめからあったもののように収まってゆくことになりました。 つまり、はじめは「人の判断」に対する「話者の打ち消しの判断」としてあったものが、いつのまにやら「文型」そのものの仕組みとして、つまり「否定文」として、「人の判断」の中に取り込まれてゆきました。そうして「文型」として「肯定文」「否定文」「疑問文」などが並列されて「説明」されてゆくようになってゆきました。 ですから、「否定」を学ぶときは、いつも、ただの「肯定文」に「not」をつける作業でしかなくなってしまっているのです。中学で「not」を習うときの味気ないこと。そこでの英語教師は、「not」の本質が相手の判断を打ち消しするような、そういう厳しい判断であり、話し手が力を込めてしなくてはならないことである、ということがわかっていなのです。つまり、「否定」とはそもそもいったいどういうことをすることになっているのか、全然意識していないのです。 ですから「肯定」も「否定」も「疑問」も、英語教師にかかったら、ただの「文型」の違いにしかすぎないように説明されてしまいます。 でも、違うんですよね。「否定文」は「肯定文」に、ただ「not」をつける文型の違いではないんですよね。ここにいる「話し手の意志」が加わる厳しい作業なんですよ。そういう作業が「文型」に組み込まれてしまうと、誰が打ち消しするのかも問題にならないで、ただ「これは本です」を否定文にしたら、こういうふうになりますよ、というような授業をすることになりがちです。 でも、実際の場面を考えてみたら、「これは本です」を否定すると言うことは、結構すごいことなんだということぐらいは、わかると思いますね。誰かがパソコンを指して、「これは本です」と言ったとき、「いや本ではないですよ、パソコンですよ」と簡単に否定できるように思えますが、もし、相手がパソコンで辞書やネットで世界の情報を手に入れていて、「パソコンはぼくにとって本みたいなものだ」ということを言いたかったのだとしたら、「いやこれは本ではない」と私が否定することは、すごいエネルギーがいることになります。「否定」というのは、そういう「人の判断」を打ち消すものであって、それは「その人の判断」と向かい合うものであって、簡単なことではないんですね。 でも私たちは「これは本です」の否定は、「not」をつける作業なんだとだけ教わってゆくのです。ここに「文型」と「話形」の違いをもう一度ちゃんと考える必要がでてきているように思われます。 6 日本語での二つ目の「だ」は、英語での「do」に近いのではないですか? ここで気になるのは、日本語で「人の判断」の「だ」に対して、それを「受け止める」「話し手」の「だ」に近いものが、英語にもあるのではないかということです。それは、普段の肯定文の中では、日本語と同じように、省略されている可能性があるのではないかということです。その省略されているものが、どこかにきっと隠されているんです。それを知る手がかりは、どこに見つけられるのかということです。 それが「否定」という文を作るときに現れてくるのではないかということです。 そのことは、次のようなことを振り返ってみたら、よくわかるのではないかと思われます。今まで見てきたように、相手の判断をただ肯定するときには、「○○だだ」というふうに「二重の<だ>」になるので、それを避けて「○○だ■」として表には出さないようにしてきているのですが、それを否定したり、疑問に思って聞き返したりするときに、改めて相手の判断を受け止めるこちらの意志を、あえてはっきり表現しなくてはならなくなります。そのところに、じつは話者の意志である「だ」、英語では「do」を見いだすことができるのではないかと。 どういうことかといいますと、「これは本だ」という言葉を否定するときは、「これは本ではない」と言わなくてはなりません。この「ではない」という否定の言い回しでは、「これは本(だーという判断を示されているが、そう)ではない」という話者の意志を縮めて、「これは本ではない」と表現しているわけです。 つまり、相手が「これは本だ」と「断定」しているときに。「その断定」をいったん「で」という表現で受け止めて、その「で」を改めて打ち消して「ではない」と否定しているんですね。 そういうことが英語でも起こっているのではないでしょうか。 たとえば次の文を考えてみます。 I like music. これは「わたしは音楽が好き」という肯定の文型です。話し手がこの文型を言うときには、きっと「わたしは音楽が好き(なのよ)」というような強調の意志をどこかに秘めていると思われます。でも肯定文ではそういう意志は表に出さないようにしているんですね。とするなら、その省略された意志は、どこにあると考えるといいのかと言うことです。 日本語の場合は「私は音楽が好き■」という最後の位置でした。でも英語ではそういう位置ではありません。英語では I like music■. と言うふうにはならないのです。では、どこにあるとみなされるのか。それを考えるためには、この肯定文の「否定」の姿を見てみる必要があります。では、このI like music.という文を「私は音楽が好きではない」というふうに打ち消しにするために、 I like not music. とすることができるでしょうか。いや、それはできないんですね。そんなふうに否定文を作ることは出来ないんです。確かに「 I like not music.」は、いかにも「私は音楽がすきではない」と言っているように見えますが、でも、実際にはこの「 I like not music.」は、「好き・です」の「です」という意志を否定していないんです。正しい否定文は、 I do not like music. です。つまり、英語では「です」という意志は「do」で示され、それを「not」で否定するというふうになっているのです。 そう考えてはじめて、肯定文での「だ」という追認の「do」は、文のはじめの方の I (do)like music. という位置にあったことがわかります。それが省略されて I ■like music. となっていたことがわかってきます。でもこの文を「否定」しょうということになると、今度は改めて、その「だ」という意志を出さないといけなくなります。その意志を出して、はじめてその「だ」を否定することがはっきり見えるようになるからです。 そこで否定するときには、肯定文では省略されていた「do」をちゃんと持ち出して、その「do」を否定するというふうになってゆくのです。つまり I do not like music. というふうにです。なぜここでわざわざ「do」を入れて否定をするのかと言うことについては、やはりここでの「否定」の状況を考えてみなくてはなりません。いったい、なぜわたしはここで音楽が嫌いだといっているのか、と。 この場合の「 I do not like music.」というのは、単なる「I like music.」の否定文というよりか、誰かが「あなたは音楽が好きなんでしょ」と決めつけて言った相手の肯定判断に対して、「いや、そうじゃないですよ、その判断は間違っています」「私は音楽が好きではないんです」と言っている文章になっているんです。そういう意味での否定が、ここにあるんですね。そのときの「その判断は」と言って相手の言い分を受けて立っているところが「do」で表現されていると考えるとわかりやすくなると思います。 7 疑問文になぜ「do」がつくんですか? では「疑問」というのは、そもそもどういうものなんでしょうか。「疑問」とは、何か(誰か)の見解(断定)を受けて、それをたずね直すところに生まれます。「○○です」をたずね直して「○○ですか?」とするわけです。もちろん、全く「不明」なものをたずねる疑問もあります。「不明なもの」というのは、「○○は××です」と言えないものです。でも、何か不明なものを疑問にしたい場合は、その不明なものを、いったん「○○は××です」のような肯定文で受け止めて、それを疑問として問わなければ、問うことは出来ないものなのです。 日本語では疑問形というのは、文章の最後に「か?」という言い回しをつけて表してきました。ですから、日本語でも、「○○は××です」という肯定文があって、その最後に「か?」をつけるものです。疑問とはこのように、つねに肯定文を受けて立つものであることがわかります。 でも英語には、「か?」というような疑問を表す便利な表現がありません。その代わり、文の最初に意志を示すような言葉をもってくれば、それは「疑問」となるのだという取り決めをしてきたのです。そうなると、「あなたは音楽が好きか?」と聞きたい場合には、その肯定文の中の意志が問題になります。肯定文は次のようになりますね。 You like music. で、これを疑問にする場合に Like you music? とすることはできないんです。意志を先に示さないと疑問にならないからです。意志はどこにあったのか。それはすでに見てきたように、 You■ like music. という■の位置に「You(do)like music.」として省略されてあったものでした。英語では、疑問の時は、その意志を文の前に出す約束ですから、 Do you like music? となるんですね。 中学生の頃は、「否定」や「疑問」では、なんでこんなところに「do」が入ってくるのか、とても不思議でした。でも、これで、少しはわかってくるものがあるのではないでしょうか。 8 では「This is a book.」の否定や疑問では、なぜ「do」を使わないのですか? くり返しになりますが、 He runs. という文章では、その否定や疑問は He does not runs. Does he run? でした。そのことと同じように考えると次の文章はどうなるのでしょうか。それは 「This is a book.」という文章です。これを否定や疑問にすると This is not a book. Is this a book? となります。となると、先ほどから見てきた、「do」の位置に「is」があるのがわかります。ということは、「is」というのは、その前の文章のHe runs.という文に見られる「run」といいう動詞と同じ役割を果たしていないことがわかります。もし同じような「動詞」なら、This is a book.は This do not is a book. Do this is a book? とでも、しなくてはならないのに、そういうふうにはしないで、あっさりと、否定では「is」の後に「not」をつけ、疑問では「is」をを前に出したりするだけですんでいます。なんでこんなふうになるのか。考えられることは「is(beと呼ばれるもの全体)」は特別なものなんだということですね。いままでの理解してきたことで言えば、「is」は「do」を兼ねているすごいやつだということまではわかるからです。 どこがすごいのか。この「is(be)」は、「文型」の「断定」と「話者」の「断定」を兼ね備えた、誰にも文句をつけさせないような「断定」を表現しているということです。 たとえば、「1+1は」という場合の「は」というのは、「One plus one is two.」と表現するように、誰が見ても(相手であろうが、私であろうが)その判断は一つしかないような場合に「is(be)」を使ってきたんですね。ですから、「is」を使うときは、それは「人の判断」としても、「話者の判断」としても共通して使えるものなんだということなんですね。つまり「法則」とか、絶対的に間違いないような存在を説明(断定)するときに「is」を使うわけで、こういう特別な英語を、他の動詞と同じように「be動詞」と呼ぶのは、よくないと私は思います。学生の頭を混乱させるだけのように思われます。しいて名付けるとしたら、誰かが言ったような「存在詞」とでも呼ぶのがいいと私も思うのですが。 Ⅱ 助動詞と呼ばれるものの正体について 1 「can」「may」「must」について 中学生が「do」って何だろうと思って、初歩的な疑問につまずいている間に、授業はどんどんと進行してゆきます。その中でとっても大事なことが、全然わからなくなってゆく学生がでてきます。それが「助動詞」と呼ばれるものを使った一群の「文型」です。それは、どんな言葉群なんでしょうか。それは「can」「may」「must」「will」「shall」、そして「have」、そして「would」「shoud」を使ったものです。 中学生が、「do」の次に不思議に思うのは「can」などを使った「文型」です。 He runs. という文章に、「can」がついて He can run. となる文です。これは「He runs.(彼は走る)」から「 He can run.(彼は走ることができる)」になった文ですが、いったいこの違いが何なのか、中学生には、よくわからないで困ってしまうのです。「できる」っていったい何なんだというわけです。 この「can」のつく文章の否定や疑問は、次のようになっています。 He can run. He can not run. Can he run? こういう文型は、「do」の時に見てきた文型と同じですね。ということは、この「can]に限らず、助動詞と呼ばれてきたものの起源は、実は「話し手の話形」にあるのではないかという推測がでてきます。関西弁で 「走れるで」 (「can」を使うときの感じ) 「走れへんのや」 (「can」で否定する感じ) 「走れるんとちゃうの」 (「can」で疑問にする場合の感じ) 同じように「may」は「してもええよ」、「must」は「せんとあかんよ」というような、話し手の気持ちの強調を表しています。 May I come in?(入っていいんですかあ?) Must I wait here?(ここで待っとかんとあかんの?) といったふうにです。そういうふうに使われる「助動詞」というのは、「文型」をただ、ロボットのように反復するのではなく、文型に話し手の気持ちを込めて相手に伝えるとっても大事な言い回しになっているものなんですね。 もともとは「文型」にはなかったものでしょうが、話し手の気持ちを織り込むために「文型」の中に組み込まれていったものじゃないかと私は勝手に考えます。 2 「will」「would」の大事さ 中でも、私がもっとも大事なことだと思うのは、「will」「would」の使い方です。 Would you come with me? (いっしょにおいでくださいませんか) I would like to ask your neme. (お名前をお聞きしたいのですが) Would you like a cup of tea? (お茶はいかがですか) こういう構文は、「丁寧語」として覚えないといけないものでしたが、「ていねい」というのは、どういうことなのか、十分に教えてもらうことは本当にないんですね。とっても大事なことなのに。 私たちは、ただ「文型」をそのまま言っては失礼になることはいっぱい知っています。 「飲むの?」って聞くだけではいけないときがあるんですね、「お茶はいかかですか?」と尋ねないと失礼になるときが。その時の心遣いは、そこで話をする話し手の心遣いなんですね。ですから、話し手の意志の入った言い回しをちゃんと相手に示してあげないといけないんです。そこで発達してきたのが、「would」の使い方なんですね。なぜ、「would」なのか。それはが、「would」が「will」という「私の意志」を表す言葉の変形だからです。「私の意志(気持ち)」を伝える代表の言葉が、英語では「will」なんですね。その「私の気持ちの丁寧な表現」が「would」にされてきたというわけです。 3 「get」を助動詞に含める説 「be」「do」「can」「may」「must」「will」「shall」「have」「would」「shoud」などを「助動詞」にいれるという説は、まず認められているとして、その他に「need」や「used」や「dare」をそこにいれるという説や、いやそれは入れないで「get」や「let」「become」「help」などを助動詞にいれるという説などがあって、実は「助動詞」という枠の設定に、ゆれがあるようです。こういうことは、とっても興味深い現象だと思われます。 かつて『giveとget』という本を出した松本道弘さんがいました。彼は、たいていの英語表現が「give」と「get」で言い換えられると言ったのですが、私はおもしろい説だなとづっと思ってきました。なんで、おもしろいと感じたのかといいますと、こういう「give」と「get」は、巧みに「話し手の気持ち」を伝える言葉として重宝されていることがあったからです。彼は、口語の表現で「do」「have」[make」「take」「put」「pull」「come」「go」が頻繁に使われ、中でも「give」と「get」は、より一層ひんぱんに使われると指摘しているのですが、それが「口語表現で使われる」という指摘に何か納得するものがあったんですね。 そんな中で「get」を「助動詞」に含める学者がいると言うことは、一連のこの口語表現で頻繁に使われる言葉群は、どこかで「口語」つまり「会話状況」をスムーズにするために使われていることを考えないわけにはゆきません。それは、「動詞」(一般には本動詞と呼ばれるもの)と区別される特異な言葉群なのではないかという気がしてなりません。それを「助動詞」と呼んできたこと自体に何かしら問題はなかったのでしょうか 4 助動詞という言葉への疑問 こうした考察をする中で、どうしても感じることは「助動詞」という言葉のもつ妙なニュアンスについてです。「助動詞」という言葉は、どうしても「動詞」の補助というか、「動詞の下」の動詞というニュアンスが感じられて仕方がありません。中学生や、高校生は、こういう「助動詞」という言葉で何を思い描いているのか知りませんが、「助動詞」というのは、ここで考えてきたように、あくまで「話し手の気持ち・意志」を伝えるためのとっても大事な言葉として発展してきたものでした。決して補助というようなものではないんですね。 もし自由に名前を付け替えてよろしいという遊びがあるのでしたら、私なら「助動詞」はやめて、「文型」を支える「話形」の大事な言葉ですから、「話詞」とでもつけられたらいいのにな、などと思ってしまいます。 参考文献 「do」についての、長年の疑問にはじめて光を当ててくれたのが、国語学者の時枝誠記ー三浦つとむの流れをくんで、それを英語学に適用しょうと努力した若き秀才、宮下眞二(1947ー1982)でした。1980年代のはじめ頃、彼の書いたものをくり返し読んで、ぼくもはじめて納得するものがあったのですが、その後彼は若くして亡くなってしまったので、彼がやった以上のことをぼくも、気にかけることはなくなってしまっていました。 でも今回、再びあの1980年代の熱い議論のあったことを思い出しました。こういう問題はまだまだ「解決」はしていなかったんだという思いです。それで、もう一度、この古くて新しい問題を、若い人たちと一緒に考えてみられたらと思ったのです。私はその問題を「文型」と「話形」の違いとして、理解し直して、さらにその「do」の問題を、助動詞の理解へと広げようと考えてきました。その論点の掘り下げはこれからの課題にしてゆきたいと思っています。今回は、ほんのスケッチにとどまっています。 参考文献 三浦つとむ『日本語とはどういう言語か』講談社学術文庫 宮下眞二『英語はどう研究されてきたか』季節社 1980 宮下眞二『英語はどういう言語か(遺稿集)』季節社 1985 宮下眞二『英語文法批判』日本翻訳家育成センター 1982 三浦つとむ編『現代言語学批判』勁草書房 1981 横須賀壽子編『胸中にあり火の柱ー三浦つとむの遺したもの』明石書店2002 玉木明『言語としてのニュージャーナリズム』学芸書林1992 玉木明『ニュース報道の言語論』洋泉社1996 吉本隆明『言語にとって美とはなにかⅠⅡ』角川文庫2001 |